Cuando a Amos Oz, el escritor israelí, le preguntaron si escribía cuando le llegaba la inspiración, respondió: “Me siento cada mañana a escribir… o a esperar. Mi trabajo es parecido al de un tendero que abre su tienda cada mañana y espera a sus clientes. Si llegan, fue un buen día”.

Pero mientras aguardaba a esos clientes, Oz trabajaba incansablemente. Escribía, investigaba, leía, corregía… Todo este caos creativo en alguien que escribe, como el de tantos artistas, se desarrolla principalmente en un lugar de trabajo: su cabeza. O su mente. Un sitio impreciso para definir pero al que podemos llamar el meollo del asunto.

Si nos decidimos a pasar en limpio ese primordial caos, no hay muchas opciones posibles más que ponerse a escribir. Y a investigar. Documentarse, leer nuevos libros, releer libros queridos, hablar con la gente, escuchar a la gente, hacer preguntas, recordar respuestas, no olvidar ni unas ni otras. Tener recuerdos, tener memoria. Y todo eso, saber escribirlo.

Con el correr del tiempo, las ideas se vuelven proyectos. Algunos se concretan y pasan a convertirse en obras: un monólogo teatral, una escena para un guion cinematográfico, un personaje para un programa de televisión, un cuento para una revista. Todo lo que hacemos y vivimos es susceptible de ser parte de nuestras obras y, cuando la persona que tiene a la escritura como parte de su vida decide que su vida será parte de la escritura, las obras integran un todo más importante, eso que llamamos “la obra”. La obra de un artista comienza siempre de manera caótica pero nunca concluye así.

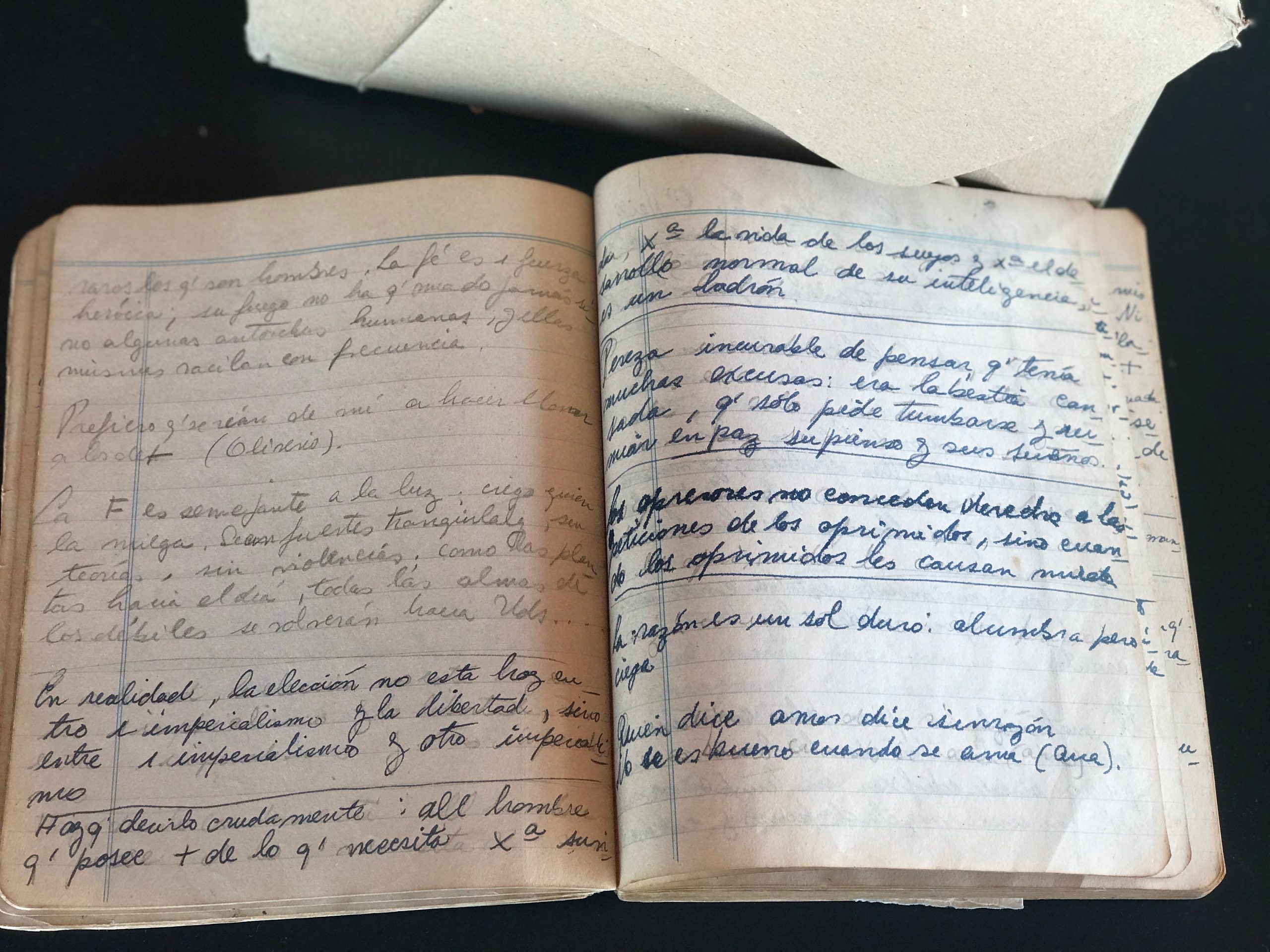

Aída decidió que su tienda estuviera abarrotada del material que fue acumulando con sus diferentes proyectos. Para alguien que además de una prodigiosa memoria tenía tantos recuerdos personales, esas herramientas de trabajo se fueron convirtiendo en una especie de hoja de ruta de su vida, porque para ella su cartografía profesional era también su derrotero personal. No se concibe uno sin la otra. Y esos archivos singulares, únicos, ricos en información y necesarios para el trabajo, los fue ordenando dentro de cajas donde otro caos, el material, fuera algo contenido para que el caos creativo pudiera ocurrir a sus anchas. Esas son las cajas de Aída.

Una foto Polaroid algo borrosa con unas notas suyas detrás de una prueba de peinado a un personaje en La isla.

Un currículum respondiendo a una oferta de empleo del diario El País de España donde concluye que, “a pesar de llevar dos años residiendo en España, no he hecho el menor intento por trabajar en periodismo (…) una tarea para la que mi experiencia no me parecía la única condición indispensable”.

Revistas de moda de la época en que sucede Noticias de un secuestro, la novela de García Márquez que Aída adaptara.

Una entrevista hecha por Magdalena Ruiz Guiñazú donde menciona con inocultable orgullo (y no era para menos) que el prestigioso premio “Ennio Flaiano” que recibiera por su trayectoria, anteriormente lo habían recibido Arthur Miller o Harold Pinter, entre otros.

Por supuesto, las cajas están abarrotadas de distintas versiones de guiones de todo tipo, borradores, grabaciones de audio, descripciones de personajes, todo el material que suele acumular un escritor con el paso del tiempo. Pero también de documentos que son un registro de distintas etapas de su vida, que nos enseñan lo indispensable de los recuerdos para saber de dónde venimos porque es la única manera de saber hacia dónde vamos. No hay vientos favorables si no sabemos nuestro rumbo.

Para Aída las palabras tenían tanta importancia como las imágenes y los sueños, tanta como las ficciones. Acumuló todo ese material impreso aún en la época de las computadoras, a las que fue aceptando a regañadientes hasta que fueron parte de su vida. Pero nos enseñó a cuidarnos de ellas porque decía que todo se veía prolijo, seductor, bello.

En mi caso personal, debo confesar que tuvo una enorme responsabilidad en haberme hecho muy infeliz desde el día que nos conocimos. Hasta ese momento, mi ignorancia sobre el mundo de la escritura (y el mundo en general) me hacía ver que todo era sencillo y atrevido. Aída decidió combatir esa ignorancia a su manera. Yo creía ser feliz, pero no conocía a Chéjov. Yo era atrevido, pero no había visto el cine de Wajda ni leído la prosa de Benedetti ni escuchado las arias de Verdi ni degustado sus galletitas con semillas de amapola. Era tan profunda mi ignorancia que yo no lo sabía. Y me enseño a escribir, escribiendo. Fui alumno, discípulo, amigo. Cuando la conocí me trataba de usted, especialmente si era para criticarme algo que había escrito. El último día que la vi, entre las pocas palabras que me dijo soltó un “¡No seas boludo!”. Entre un momento y otro, vivimos muchísimos momentos de gozosa alegría durante más de treinta años, porque para ella la risa era una exigencia ideológica más que una exigencia estética.

Sabía reírse aunque motivos para no hacerlo tuvo de sobra. Ella no estuvo prohibida: la dejaron respirar, luchar contra sus enfermedades, enseñarnos sobre todo lo que sabía y lo que aún no había aprendido y amar lo que hacíamos. Prohibieron sus películas, sus obras de teatro, sus programas de televisión. Prohibieron lo que hacía, lo que decía y lo que a veces gritaba. Pero no pudieron evitar que nos dijera, a veces con un simple susurro, que existían personas reales por encima de las proscripciones, que había silencios que aturdían y órdenes que no teníamos por qué cumplirlas. Y a pesar de tanto daño infligido, no la hicieron callar.

Supo de sobornos, porque era insobornable.

Fue rebelde ante las normas cuando se las querían imponer como unánimes.

Fue dócil ante las palabras que acercaban.

Nos enseñó a atravesar los tiempos difíciles para poder darle valor a los tiempo felices.

Y cuando sintió que llegaba su fin, una vez más no justificó los medios. Quería que la cuidaran pero solo permitió aquellos cuidados que fuesen paliativos. Y lo escribió, con su firma.

Dejó un testamento pero, mucho más importante, dejó un legado.

Su obra es emotiva, atrevida, conmovedora, seductora y con altibajos, porque de no ser así no sería la obra de una artista. Pero más que nada es auténtica porque no hizo nada que no sintiera. Y si no pudo hacer todo lo que hubiera querido, quiso a todo lo que pudo hacer.

Nos ha dejado una tienda preciosa que es puro caos, creación y producto del trabajo incansable de esa tendera que ha vivido como predicó. Y ahora, además de sus obras y su derrotero, esa tienda enorme sigue intacta desde su partida, aunque ahora tenemos una llave para entrar en ella, tenemos un inventario de toda la tienda. Este catálogo es esa llave, ese inventario. Es ella. Es Aída Bortnik.

Fernando Castets